交通事故のご相談

突然見舞われる交通事故は,身近なトラブルの代表例です。

交通事故の被害者になった場合,まず加害者側の保険会社から示談金を提示されることが通常ですが,それはあくまで保険会社の基準に従った金額に過ぎません。

弁護士が介入した場合には,保険会社の基準ではなく裁判基準で交渉しますので,保険会社から提示された金額より多くの賠償請求が可能となります。

また,ご依頼者が加入されている(特に自動車保険)にいわゆる弁護士費用特約が付いている場合,弁護士費用は加入保険会社から直接支払われ,実質的にご依頼者に弁護士費用等のご負担がかからない場合もあります。

交通事故事件の流れ

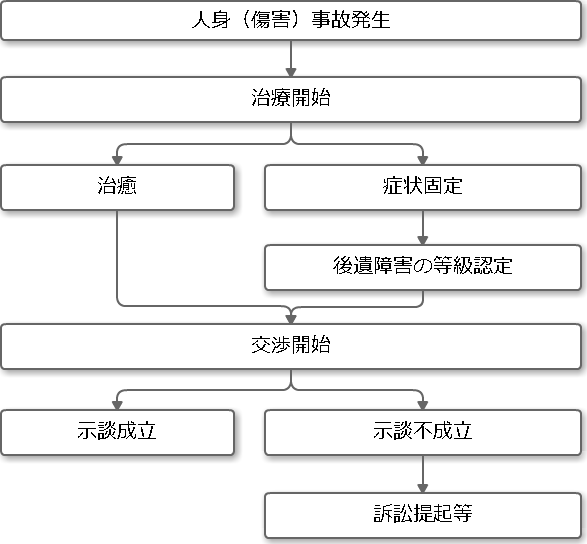

1. 人身(傷害)事故の場合

人身事故の場合の事件の大まかな流れは以上のとおりです。

示談の時期に特に決まりがあるわけではありませんが,通常は損害額が確定してから行います。人身事故の場合には,治癒または症状固定(治療によっても回復の見込みがない状態のこと)後に示談交渉を行うことになります。

そこで,人身事故に遭われたら,まずは治療に専念し,早期の回復を図ることが大切です。そして,治療を受ける際には,自由診療ではなく,健康保険を利用するように努めましょう。健康保険を利用される方が,結果的に,多くの損害賠償金を取得できるケースが多く,被害者にとって有利になることが少なくないからです。

また,治療期間中は定期的に通院を行って,しっかりと治療を受けることが重要です。というのも,きちんと通院をせずに治療実績が乏しいと,後に後遺障害が問題となる場合に,後遺障害認定が受けられなくなる可能性が高くなるからです。さらに,治療期間の中断がある場合,治療再開後の治療費について,事故との因果関係を否定されることがあります。

ですから,治療は定期的にしっかりと受けることが大切です。

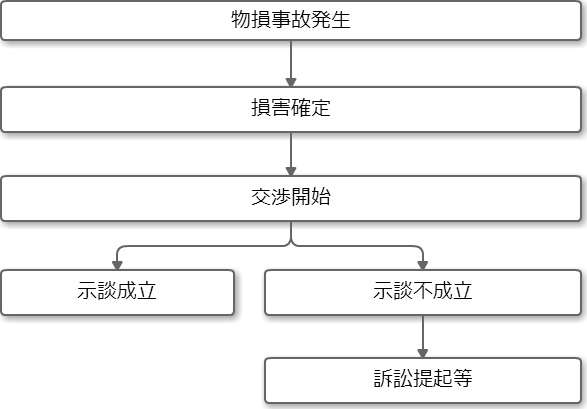

2. 物損事故の場合

物損事故の場合は,事故後速やかに示談成立に向けた作業と話し合いを行います。

まず,加害者に任意保険会社がいる場合には,修理工場に被害車両を入庫して修理見積を取るとともに,加害者側保険会社と連絡を取り,早急に損害の確認をしてもらいます。

保険会社では,担当者が独自に修理費用を査定し,ディーラーや修理工場と話し合って修理代の協定を締結することになります。

加害者側保険会社が損害を確認する前に,被害者が勝手に修理に着手すると,後日その修理内容が適正であったか争いになる可能性がありますので,注意が必要です。

その後,保険会社と示談交渉を行いますが,修理期間中に代車を利用した場合,その必要性に応じて代車費用を請求することになります。

被害車両が営業用車両で代車を利用しなかった場合には休車損が認められる可能性がありますので,請求の必要性を検討します。

また,車両の損傷状況によっては,その修理内容により,評価損が出る場合もありますので,請求の要否を検討する必要があります。

損害賠償(人身損害)に関する3つの基準

交通事故の人身損害に関する損害賠償の支払基準は,次の3つの基準が存在します。

1. 自賠責保険基準

自動車事故による人身損害の賠償に関しては,被害者保護の観点から,自動車賠償保障法が規定されており,自動車を使用する者に自賠責保険の加入が強制されています。

強制加入である自賠責保険は,被害者保護のための最低保障を目的とする性格上,その支払基準は裁判基準と比較して,相当程度低い基準となっています。また,支払限度額も傷害に関する部分で120万円,後遺障害に関しては等級により75万円から4000万円,死亡保険金は3000万円が上限となります。

ただし,自賠責保険基準の場合,被害者保護の観点から,過失相殺の適用が緩やかで,死亡事故で重過失がある場合でも最高5割,傷害の場合には最高2割までしか減額されませんので,かえって任意保険基準,裁判基準よりも有利なケースもあります。

2. 任意保険基準

任意保険は,自賠責保険を上乗せする保険であり,その支払基準は各保険会社が独自に決定しています。

基準については,自賠責保険の上乗せであるというものの,傷害慰謝料や後遺障害慰謝料,入院雑費等定額扱いの賠償基準については,裁判基準と比較して定額であると言わざるを得ません。

ただし,この基準は,あくまで示談交渉時の一応の基準ですので,裁判等で後述する裁判基準に従った損害が認定されれば,加入保険金を上限として全額が支払われることになります。

3. 裁判・弁護士基準

交通事故については,多くの裁判例が蓄積されており,これらを財団法人日弁連交通事故相談センターが調査・分析し,公表したものが裁判・弁護士基準です。

具体的には,財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害算定基準」(通称「青い本」),財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されている基準になりますが,裁判官も訴訟の際にはこの基準を参考にしているといわれています。

もっとも,この基準もあくまで一応の目安であり,現実の訴訟においては,事故状況等の個別事情により増減する可能性があることに留意する必要があります。